2022年助成団体

「活動成果レポート」

活動成果レポートPDF版はこちらPDF版(7団体分)

特別助成団体一般社団法人 子育てプラットフォームMaRU

所在地:宮城県仙台市

プロジェクト名:まぁるい子育て支援!「マタニティBOXから広がる子育てコミュニティづくり」

活動成果レポートPDF版はこちらPDF版

■地域の課題

年間500名の親子との対話を通して、「妊娠期から子育ての情報を得たかった」「妊娠期からつながりを持っていたかった」というママたちの声が多く寄せられました。さらに、コロナ禍により産婦人科などの母親学級が休止される中、不安を抱えたまま妊娠・出産を迎える女性がさらに増えています。

■当団体の紹介

子育て支援施設の運営などを通じて、親子がふれあう時間や子育て情報を提供しています。また、宮城県の子育て情報を集めた「マタニティBOX」を製作・配布することで、ママやそのご家族が出産前から各種支援や地元企業と継続的につながる機会を創出しています。これにより、地域と企業が一体となった子育て支援体制づくりを目指しています。

プロジェクトの概要

■背景・目的は?

コロナ禍により産婦人科などの母親学級が休止され、不安を抱えながら妊娠・出産を迎える女性がさらに増えたことを受け、宮城の子育て情報が分かる「マタニティBOX」の制作を行っています。現在は、ママたち自身が必要な情報を自分で探し出さなければ支援に行き着けない状況ですが、この「マタニティBOX」を開けば、必要な支援や地域企業の情報が一目で分かる内容となる予定です。

■具体的な活動は?

【活動の内容】

- 11月~3月

仕組みの構築、BOXの購入、協賛者への依頼とプレゼンテーション、ランディングページ(LDページ)の制作 - 4月~6月

BOXの撮影、協賛者からの物品受け取り、メディア発信 - 7月

主催フェスティバルでのお披露目贈呈式 - 7月~12月

毎月10~12人程度への抽選配布

【活動実績】

- ランディングページ:kosodate-maru.jp

- 協賛者:17団体(企業、個人サロン、子育て支援者など)

- 当選者:65名(うち配布完了者56名)

- アンケート:配布から2か月以降にメールで協力依頼

【メディア実績】

- テレビ

CAT-V「みんなのてれび」、TBC「ひるまでウォッチン!」、電気新聞 - SNS

Instagram: @tipu.maru / @tsunagaru.kosodate

【利用者の声】

- 1人で子育てをしなくて良いんだよ、というメッセージが伝わり、気持ちが温かくなりました。

- ママ目線だからこその“これがほしかった!知りたかった!”が詰まったBOXでした。

子育てに役立つアイテムを同梱

出産時の記録・足型シートも

マタニティBOX完成品

母親たちの不安を解消

■活動の成果は?

本プロジェクトを通じて、少しずつではありますが、妊娠中(または産後早い段階)のママに地域の情報や、子育てを応援する団体や企業の取り組みをお届けすることができました。また、直接手渡しすることで、「親切にしてもらえた」「話を聞いてもらって安心した」などの声をいただき、「孤独な子育てをなくし、地域一帯で子育てをする」という本プロジェクトおよび当法人の活動目的がママたちに届いていることを実感しました。

実際に、BOXを受け取ったママやそのご家族が協賛者のサロンを訪れるなど、「つながり」を持つきっかけにもなっています。また、当法人が運営する施設にも足を運び、同じように子育てをするママたちと出会う機会を得る方も増えています。

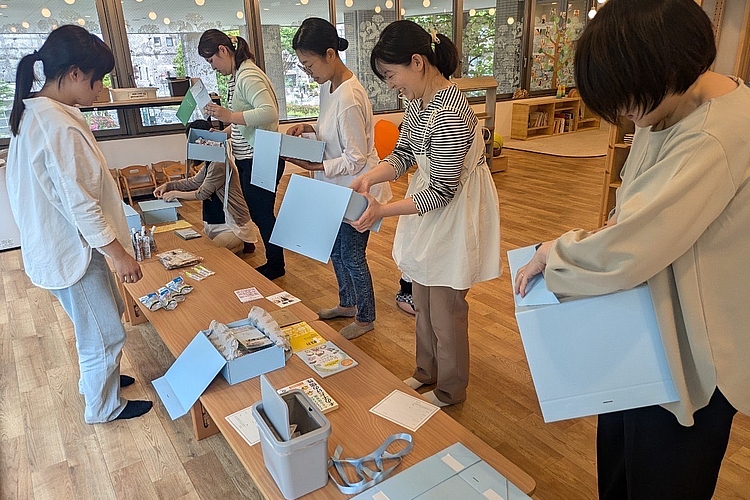

加えて、産後のママたちの協力を得てBOXの封入作業を行うことで、子育て世帯が次世代のママたちを応援するという、循環的な子育て支援の仕組みを構築する取り組みも始まっています。

実際にBOXを受け取ったママが、出産後に赤ちゃんを連れて施設を訪れ、BOXの封入作業に参加するケースも生まれています。「私も嬉しかったので、次の方にもぜひ楽しんでほしい」というような声をいただくことも増えました。

今回の助成金により、頭の中でイメージしていたプロジェクトをゼロから形にすることができました。特に、仕組みの構築に充分な時間をかけて準備を進めることができた点は非常に大きな成果でした。

また、協賛者を募りママたちへ発信するためには、広報活動用のランディングページ(LDページ)やリーフレットが必要でしたが、これらの制作には先行して資金が必要でした。助成金のおかげで、丁寧に準備を進めることができ、ママたちに共感性の高いクオリティの高いものを作ることができました。

さらに、このプロジェクトを通じて子育て世帯が直面する課題を再確認することができました。その結果、当法人の活動のあり方や目的についても、課題と目標がより明確になりました。

封入作業

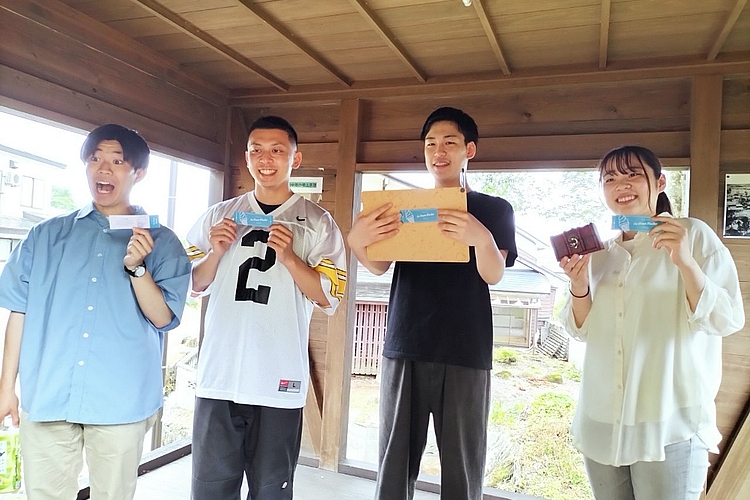

贈呈式

配布風景

テレビ局の取材

活動成果レポート No.02

助成団体下北ジオパークガイドの会

所在地:青森県むつ市

プロジェクト名:下北ジオパークガイド~地元へ、そして世界へ~

活動成果レポートPDF版はこちらPDF版

■下北ジオパークとは?

大地と自然、そしてそこに生きる人々のつながりを学び、地球をまるごと楽しむ場所がジオパークであり、青森県下北半島に所在するむつ市、大間町、東通村、風間浦村、佐井村の5市町村で取り組んでいるのが下北ジオパークです。

下北ジオパークは、日本ジオパークのひとつとして平成28(2016)年9月に認定されました。その後、当地を訪れる皆様に下北ジオパークの魅力を案内するガイド組織として、平成31(2019)年4月に私ども下北ジオパークガイドの会が発足しました。

下北ジオパークは令和3(2021)年2月に日本ジオパークとして再認定されました。また、地域住民の下北ジオパークの認知度は90%を超えております。さらに、地域学習に下北ジオパークを活用する学校等も90%を超えており、ジオパークが地域に根付いていると言えます。

■当団体の紹介

ユネスコ世界ジオパーク認定を目指し、下北ジオパークを活用したガイド活動や地域の魅力発信に取り組んでいます。下北ジオパークに関する地元住民等へのさらなる理解浸透を図るため、リモートツアーの企画やオンラインを活用したガイド研修を実施し、地域間交流の拡大を目指しています。

プロジェクトの概要

■背景・目的は?

下北ジオパークは、ユネスコ世界ジオパークの認定を目指しており、その達成のために各分野でのレベルアップが求められています。中でも、ガイドのスキルアップやお客様の受け入れ態勢の整備・強化などが課題となっています。

これらの課題を解消する手段として、プロジェクトの実行による地元住民の下北ジオパークに対する理解促進のほか、世界ジオパークへの応援機運を高めることを目標としています。

■具体的な活動は?

①ジオパーク深掘りツアーの実施

■実施日:令和5年7月30日(日)

■実施場所:下北ジオパークを巡る下北半島全域

■参加人数:参加対象者を小学生とその保護者1組として10組20名を募集しましたが、結果として7組14名から申込みがありました。しかし、直前のキャンセルにより実際の参加者は6組12名となりました。

■ツアーコース:大畑八幡宮、大間崎、北部海岸、野牛漁港、尻屋崎など

■実施内容:

これまで下北ジオパークガイドの会では、あらかじめ決められた場所への派遣という形でガイド依頼を受けていましたが、今回のモニターツアーでは企画から催行に至るすべてをガイド自身が行いました。

参加者の募集では、チラシを下北地域内の小学校に配布して周知を行い、さらに下北ジオパーク推進協議会様のホームページやSNSを通じて情報発信を行いました。

企画段階では、ガイド自身が紹介・案内したいスポットを選定するとともに、参加者目線に立ち、「どのようにすれば楽しんでいただけるか」を主眼に議論を重ねました。また、訪問場所や昼食場所、関係者との連絡調整もガイド自身が行い、苦労しながらも受け入れ態勢を整えました。

ツアー当日は、担当ごとに班を編成し、逐一連絡を取り合いながらスムーズに進行できるよう努め、当初予定した行程を滞りなく実施しました。当日は30度を超す炎天下でしたが、参加者の様子を見ながら休憩を多く取るなど、柔軟に対応しました。

また、ツアー中はガイドが一方的に説明するだけでなく、ホタテのほやきや海岸での砂鉄採取といった親子で楽しめる体験時間を設けたところ、参加者から大変好評をいただきました。

■参加者の声:

アンケート結果では「満足」との回答がほとんどでしたが、「時間が長すぎる」といった意見もあり、改善点が明らかになりました。今後は、参加者の体力に見合ったツアーコースの策定が必要であると認識しました。

②備品の整備

【ワイヤレス拡声器の購入】

屋外でのガイド活動が主であり、大人数を一度に案内する機会が多いため、当会ではワイヤレス拡声器を活用してきました。しかし、長年の使用により機器が老朽化し、一部は故障して使用できない状態でした。

今回の助成金を活用して新たに5台を購入したことで、地域の小中学校からの校外学習依頼にも大人数対応が可能となりました。その結果、令和5年度には、前年度比11%増となる延べ1,353名の生徒・児童にガイド案内を行うことができました。

▼案内人数

令和4年度:17回で延べ1,216名

令和5年度:22回で延べ1,353名

【タブレット端末の購入】

これまで紙媒体のアナログ資料を主に活用してきましたが、荷物が嵩張ることや、情報更新時に資料の作り直しが必要といった課題がありました。これらを解消するため、タブレット端末を導入しました。タブレット端末は、大量の写真データを格納できるほか、動画を用いたガイドも可能となり、参加者の理解促進が期待されています。

一方で、タブレット端末の活用にはガイド自身が使いこなせるかという課題も残ります。今後も会員同士で技術を磨き合い、アナログ資料も併用しながらお客様をお迎えしたいと考えています。

タブレットを活用してガイド

ワイヤレス拡声器で大人数に対応

モニターツアーで野牛漁港へ

北部海岸を歩く

■活動の成果は?

私たちは、下北ジオパークの魅力を自ら見つめ直し、モニターツアーの企画・運営を通じて、これまでの「ガイド依頼への対応のみ」というレベルからステップアップすることができました。このような活動を内外に発信することで、ガイドスキルの向上はもとより、お客様の受け入れ態勢の整備にもつなげることができました。

また、令和6年度に開催される「第14回日本ジオパーク全国大会下北大会」においては、その前後期間にジオパークを巡るツアーが予定されていますが、モニターツアーを実施したことで、ガイド案内の時間配分や、お客様の立場になって物事を考える重要性など、自らが企画・運営したからこそ得られる貴重な学びがありました。

加えて、助成金を活用することで資機材を整備し、地域の皆様、そして全国からのお客様のご要望に応じたガイド案内が可能になったと考えています。

今回の助成金があったからこそ、モニターツアーの実施や資機材の整備を実現することができました。

当会は自主財源が乏しく、新規事業を始めようとしても資金不足で企画段階で止まってしまうことが多々ありました。また、資機材についても壊れかけたものをだましだまし使用している状況でしたが、助成金を活用してこれらを刷新することができました。

この成果は、当会の日常的な活動にとどまらず、今後のユネスコ世界ジオパーク認定に向けた取り組みを進める上でも大きな助けとなると期待しています。

親子で下北をめぐる

ほたてのほやき体験

砂鉄採取に興味津々

寒立馬を間近に

団体からのコメント

下北ジオパークのユネスコ世界ジオパークへの認定の一助となるよう、ガイドスキルの向上のため研鑽に努めるとともに、当地を訪れるお客様への充実したガイド案内を続けてまいります。

当面の目標としては、来年度開催される日本ジオパーク全国大会におけるジオツアーの成功です。

財務面については、活動資金が不足している状況です。収入源としては、会費やガイド手数料のほか、関連団体からの補助金が主なものですが、その多くを補助金が占めているため、自主財源が乏しい状況です。

人員面については、構成員の平均年齢が60歳を超えており、今後を担うガイドの不足が懸念されています。

自主財源を獲得するために、一般のお客様や旅行会社などからのガイド依頼を積極的に受け入れるとともに、能動的な営業活動を行ってまいります。

また、新たなガイドを育成するために、関係団体と連携し、下北ジオパークに関する勉強会の開催やガイド研修会の実施を通じて、下北ジオパークの魅力を発信しながら新規ガイドの獲得に努めてまいります。

活動成果レポート No.03

助成団体株式会社 北三陸ファクトリー

所在地:岩手県九戸郡洋野町

プロジェクト名:ウニ殻堆肥化プロジェクト

活動成果レポートPDF版はこちらPDF版

■地域の課題

ウニ殻は古くから沿海地域の畑で有機肥料として用いられてきましたが、腐敗臭が強いため、衛生面や環境面で問題があり、現在ではほとんど利用されていないのが実態です。岩手県洋野町では、年間約100tのウニ殻が産業廃棄物としてコストをかけて廃棄されています。

■当団体の紹介

洋野町を舞台に、地元の中高生と大人が学び合うフィールドワークや、地域外の学生に向けた水産業を基点とするスタディーツアーなどを展開しています。産業廃棄物となっている「ウニ殻」を肥料に、耕作放棄地を造成した水田で酒米を生産し、日本酒を作ります。その一連のプロセスを体験コンテンツとして提供することで、地域内外のコミュニティを生み出す場とし、関係人口の拡大を図っています。

プロジェクトの概要

■背景・目的は?

このプロジェクトを通じて、大量に廃棄されているウニ殻の利活用の糸口を見つけ、地域の新たな産業の柱とする可能性を探ることを目的としています。

■具体的な活動は?

●ウニ殻の成分分析の実施と堆肥化

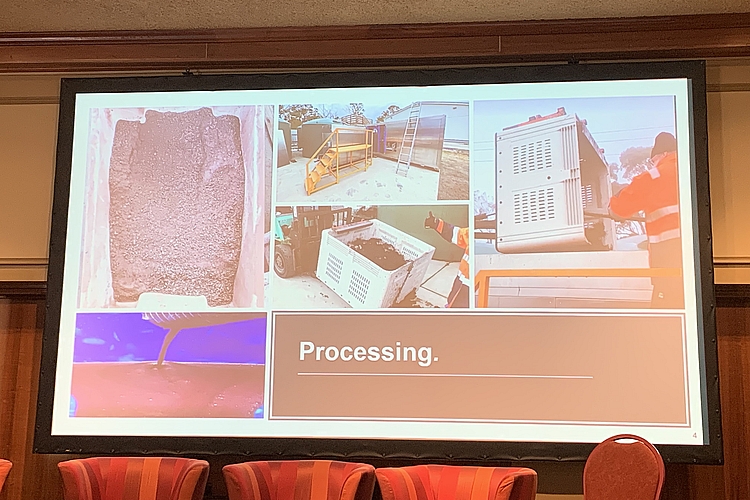

ウニ殻は有機物を含んでおり、その分解によって有機質堆肥として利用できることが確認されています。成分分析試験を経て、これまでの試験結果からウニ殻を有効な堆肥にするためのプロセスを検討しています。以下は今後の検討事項です。

粉砕処理:ウニ殻は硬く、分解が遅い場合があるため、堆肥化の前に適切に粉砕することが重要です。これにより、微生物がより効率的に分解しやすくなると考えられます。混合比の調整:ウニ殻は他の有機質と混合することで堆肥の品質が向上します。この混合比率についても検討を進めています。

●ICC KYOTO 2022にて受賞

2022年に開催された経営者や幹部が集まるビジネス・カンファレンス「ICC KYOTO 2022」において、弊社代表取締役CEOの下苧坪之典によるプレゼンが、クラフテッド・カタパルト部門において優勝プレゼンに選ばれました。プレゼン内容は主にウニ再生養殖事業やオーストラリアなど海外展開についてのものでしたが、その中でウニ殻の可能性についても一部言及されています。

ウニ殻

ウニ殻を粉砕

微生物が分解しやすい状態に

ウニ牧場

■活動の成果は?

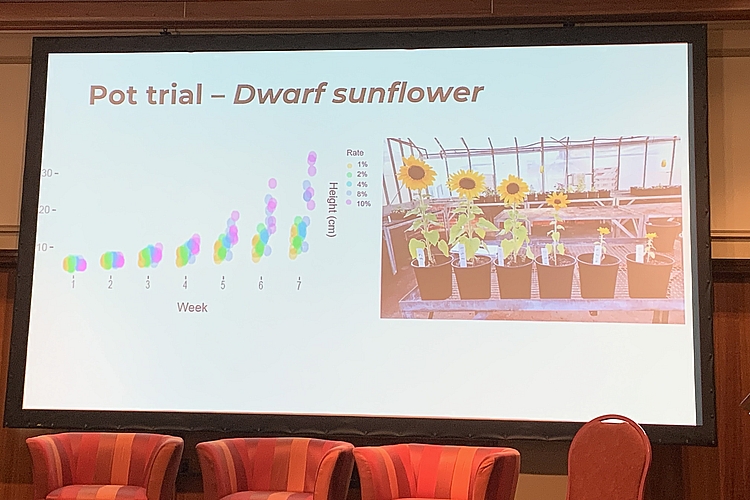

●ウニ殻の成分分析の結果

ウニ殻の成分分析の結果、葉緑素の必要成分であるマグネシウムが検出され、ウニ殻を肥料化することが化学的にも有効であることが確認されました。牡蠣やホタテの殻にはマグネシウムが含まれないため、ウニ殻ならではの特性を活かした肥料化の可能性があります。

また、オーストラリアにおいても磯焼けが大きな課題となっており、ウニ殻の有効活用に関する研究が行われています。洋野町だけでなく、ウニが生息する地域においても展開できる可能性があると考えられます。

無焼成カルシウムに加え、植物の吸収を促進すると言われるマグネシウムやミネラルなどの微量要素が多く含まれているウニ殻を活用し、堆肥の試作を行うことができました。これにより、ウニ殻利活用に向けた大きな一歩を踏み出しました。

本プロジェクトは、環境への配慮や社会的責任を果たすという点で、会社にとって重要な位置付けの事業です。環境への影響を最小限に抑えつつ、社会的な価値を提供できる可能性があると考えています。

助成金を受ける前は、資金不足のため堆肥の試作製造も困難な状況でしたが、今回の助成を受けたことで堆肥肥料のプロトタイプを製造することができました。その結果、事業化に向けた具体的な課題を見つけることができました。

「ICC KYOTO 2022」でプレゼン

優勝プレゼンに選ばれる

乾燥したウニ殻

ウニ殻の堆肥

団体からのコメント

広島の大成農材株式会社と連携し、ウニ殻の肥料化に向けた研究開発を進めています。生産者や加工業者が有料で廃棄していたウニ殻を、有料で買い取る仕組みを構築し、北三陸ファクトリーとして肥料販売のIP(知的財産)を保有し、事業化を目指しています。

現在、主に財務面での課題があります。研究段階であるため開発に多額のコストがかかることに加え、他の代替素材や製品との競争において、ウニ殻由来の製品が競争力を持つことが求められています。そのため、製造コストを抑える技術開発や生産ロットの調整、マーケティングのための資金が今後必要となります。

ウニ殻の可能性や研究成果を国内外に発信しながら資金調達を進め、事業化に向けて取り組んでいきます。

活動成果レポート No.04

助成団体AIfrece composition 株式会社

所在地:秋田県由利本荘市

プロジェクト名:秋田県産ぶなしめじを生分解性フィルムを使って県外に届ける!

活動成果レポートPDF版はこちらPDF版

■地域の課題

秋田県産ぶなしめじの主要産地である由利本荘市西目町。しかし、日本全体のきのこの生産量は産地ごとに大きく偏りがあり、秋田県のぶなしめじ工場はどんどん減少しています。実際、2022年3月末をもって廃業を考え、従業員が一斉退職せざるを得なくなった工場もあります。

■当団体の紹介

秋田県産米のもみ殻と秋田杉の木くずを利用してぶなしめじを生産し、環境に配慮した生分解性フィルムで包装して県外へ出荷します。さらに、販路拡大などに課題を抱える高齢農家にも利用しやすい農作物の受発注サービスを開発し、その普及と促進を図ることで、地元農業の活性化を目指します。

プロジェクトの概要

■背景・目的は?

これまで栽培していた秋田県産のお米の籾殻と秋田杉の木くずに菌を付けて生産されたぶなしめじは、香りが良く、ぷりぷりの食感で、地域資源の循環にも貢献していた、秋田が誇るおいしいぶなしめじでした。このぶなしめじの生産を止めないために、私たちはきのこ工場と協力し、西目町産ぶなしめじのリニューアルに挑戦しました。

■具体的な活動は?

【実施内容】

- 秋田県産のお米のもみ殻と秋田杉の木くずに菌を付けてぶなしめじを再び生産します。また、生分解性フィルムの製造を工場へ依頼し、同時進行で進めます。

- ぶなしめじの販売先を確保し、生分解性フィルムの回収拠点を設置します。

- パッケージを行い、販売を開始します。

【実施状況】

現在、1.の2項目目である生分解性フィルムの製造段階に差し掛かっており、フィルム生産工場にサンプル製造を依頼しています。

また、同時進行で2.の活動も進めており、良品計画様、久世福商店様、bottle Tokyo様の3店舗で取り扱いが決定しました。

順調に進めば、来年1月中には販売を開始できる予定です。

環境に配慮したフィルムで包装

県産米の籾殻と秋田杉の木くずを活用

ぶなしめじの工場

湿度、温度を徹底管理

■活動の成果は?

まだ実際に販売を開始していないため、地域にもたらされた効果は現時点では見えていない状況です。

しかし、本来の目的であった由利本荘市産ぶなしめじの生産は継続できており、今後リニューアルによって生産量をさらに増やしていけたらと考えています。

今回の助成金がなければ、フィルムの生産はもちろん、サンプル購入すら難しい状況でした。

どうしても利益の少ない野菜の卸事業の中から新プロジェクトへの投資を行うのは厳しい中で、サンプル購入費用の一部に助成金を活用できたことは、プロジェクトの進行にとって非常に大きな一歩となりました。

香りの良さも自慢

ぷりぷりの食感で人気

増産を計画中

高齢農家が使える受発注システムも開発

団体からのコメント

まずは問題なくフィルムを生産し、販売、回収までを一貫して実現させていきたいと考えています。

前述のとおり、野菜の価格が安いため、事業の利益率も低い状況です。そのため、人件費を十分に確保することが難しく、業務量に対して人員が不足しているのが現状です。

既存事業を継続しながら、事業の基盤を支えるために、高齢農家でも利用可能な受発注サービス「イージー」のシステム開発を進めています。このふたつの軸を基に事業を拡大していきたいと考えています。

活動成果レポート No.05

助成団体Team 道草

所在地:山形県山形市

プロジェクト名:MICHIKUSA Youth Lab

活動成果レポートPDF版はこちらPDF版

■地域の課題

山形県金山町は、人口約5000人の町で、人口減少に加えて少子高齢化が進んでいます。

■当団体の紹介

山形大学の学生が地元住民へのヒアリングを実施し、地域の課題などを把握しました。その上で、学生の手で魅力的なプログラムに落とし込み、体験コンテンツとして同世代の学生に提供することで、若者が地域に愛着を持つきっかけづくりに取り組んでいます。

プロジェクトの概要

■背景・目的は?

関係人口を増やすことで金山町を活性化させたいという思いから、今回のプロジェクトを実施しました。

■具体的な活動は?

「あそぶまちなかま in 金山町」と題し、計2回にわたり山形県金山町を舞台に、山形県内の学生を対象とした企画を実施しました。この企画は、町全体を使って遊び、仲間と共に楽しむことで金山町の魅力を知り、地域の良さを感じてもらうことを目標としています。

- 1回目:6月11日(日) 参加人数 10人

- 2回目:11月12日(日) 参加人数 10人

1回目と2回目ともに、金山町全体を活用したスタンプラリーや宝探しを中心に実施しました。これらは、地元住民へのヒアリングをもとに昔の遊びを体験したり、金山町の食を堪能したり、観光スポットを巡ったりするプログラムを組み込んでいます。

スタンプラリーでは、金山町役場を中心に、幅広い場所にスタンプを設置し、参加者がスタンプラリーを通じて金山町のスポットや自然豊かな風景を楽しめるよう設計しました。

宝探しでは、金山町のスポット名を取り入れた暗号を用いることで、頭と身体を使いながら金山町全体に没入できる仕掛けにしました。

その他、金山町の老舗和菓子店の和菓子を味わったり、金山杉に触れたり、金山町の歴史や文化を体感できる遊びやコンテンツを取り入れました。

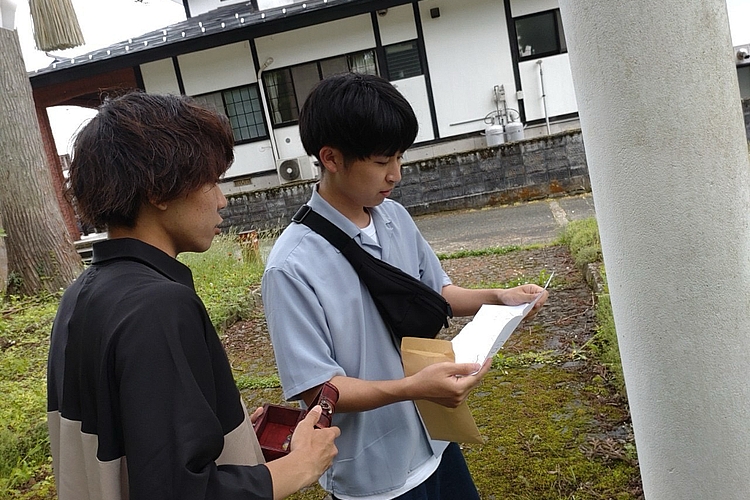

学生たちが参加

仲間と共に楽しく

金山町のスポットをめぐる

遊び心いっぱいの企画も

■活動の成果は?

企画実施後、参加者にアンケートを実施しました。

「金山町の魅力を知れた」「金山町に興味が湧いた」「また違う形で金山に来てみたい」などの声をいただき、参加者にとって満足のいく企画を届けられたと感じています。

また、当日の参加者の様子を見ても、自ら町に繰り出し、スタンプラリーや宝探し、金山町の食や文化、街並みを五感で感じながら楽しんでいる様子が多く見受けられました。

今回は、助成金の活用によって、普段の私たちの資金源では実施が難しいようなイベントを行うことができました。この企画は、地域の人々や参加者にとって有益な時間を提供できただけでなく、私たち運営スタッフにとっても非常に良い経験となりました。

頭も体も使って宝探し

地域の歴史や文化を体験

老舗の味も新鮮

地域の新しい魅力を発見

団体からのコメント

今回は、学生を中心に、主に学生だけで金山町を楽しむ企画にとどまりましたが、今後は地域の人々も交えて、学生と地元の方々が一緒に町を舞台に楽しむ機会を創っていきたいと考えています。また、今回は2回とも日帰りの企画でしたが、宿泊を伴う形での企画など、規模をさらに大きくしていきたいとも思っています。

私たちは100人を超える大規模なサークルですが、それぞれの考えや思いを最大限に活かすためのノウハウが十分でないと感じています。また、財政面についても潤沢とは言えず、最低限の活動を維持するのがやっとというのが現状です。

さらに、サークルの性質上、毎年代表や運営チームが変わるため、安定した運営を行うのは非常に難しい状況です。しかし、助成金や補助金の申請を通じて、最上地域、さらには山形県全体の地域活性化に貢献できる活動を行っていきたいと考えています。

活動成果レポート No.06

助成団体しゅふコミ

所在地:福島県郡山市

プロジェクト名:地域を繋ぐ6次化カフェ

活動成果レポートPDF版はこちらPDF版

■地域の課題

妊娠中に地域と繋がる場がないこと、そしてコロナ禍を経て子育てを取り巻くコミュニケーションが減少していることが課題です。夫婦間や地域間、そして私たちのような子育て支援側とのコミュニケーションなど、あらゆる場面でその減少を感じています。

特に、夫婦間のコミュニケーションは子育てにおいて非常に重要です。しかし、夫婦だけではコミュニケーションがうまくいかず、結果として母親が孤独感を抱えているケースが多く見受けられます。

■当団体の紹介

子育て中の母親を対象に座談会を開催しました。この座談会で出た課題を解決するための地域情報をまとめた冊子を作成し、行政を通じて母子手帳とともに配布しています。また、6次化商品を提供する託児付カフェを運営し、父親と母親がともに休息をとりながら、商品モニターとしての役割を担える場を提供しています。これにより、6次化事業者と消費者を繋ぐ仕組みを構築しています。

プロジェクトの概要

■背景・目的は?

夫婦のコミュニケーションを円滑にするためには、第三者が介入することが重要だと考えていました。そこで、妊娠中の夫婦を対象に地域と繋がる場を提供し、女性が産後に孤独を感じる状況を軽減することを目的として取り組みを行いました。

■具体的な活動は?

●実施日

5月21日、6月18日、7月23日、9月10日、10月15日、11月18日(全6回)

●場所

福島県郡山市緑町9-12 co-ba Koriyama

●人数

全6回 計24名

●参加者の声

- 家事の可視化や産後のお母さんの状態、赤ちゃんとの接し方などを聞き、産後の生活や夫婦間のコミュニケーションをよりリアルにイメージすることができました。産後の不安もありますが、楽しみながら夫と協力して育児ができそうだと感じました。また、夫が妊婦体験をしたことも貴重な経験になりました。

- SNSで知っていたつもりの情報でも、実際に体験し、現場の方の生の声を直接聞くことで伝わることが多く、改めて気づかされることがありました。

- 病院だけでは知り得ない育児や子育ての情報を得られる良い機会だと思いました。

- 初めての子どもなので、子育てのアドバイスをいただけたことが助かりました。例えば、「赤ちゃんを抱き上げる前に声かけをする」ことで言葉を覚えるサポートになるというアドバイスは実践してみたいです。

- 産院で開催されるパパママ教室とは異なる視点でのお話があり、とても有意義でした。例えば、自分のメンタルが落ちるポイントや、離乳食に関する意外なアドバイスなど、目からウロコの内容が多かったです。

- 不安な部分に具体的なアドバイスをいただき、対策を取れそうなこともあり、非常に役立ちました。

●工夫した点

産後のうつ状態や女性の孤独を回避するためには、産前(マタニティ期)にいかに地域と繋がるかが重要だと考え、対象者が分かりやすいよう「にんぷカフェ」という名称にしました。

「カフェ」という名前を使い、妊娠中のご夫婦が気軽に交流できる場となるよう意識しました。

福島県産の農家さんから購入したノンカフェインのハーブティーを提供し、大変好評をいただきました。

●メディア取材

https://kiratto-f.com/interview/210/

活動紹介として取材いただきましたが、にんぷカフェの様子も取り上げていただきました。

その他、新聞1社とテレビ取材を2度受けました。

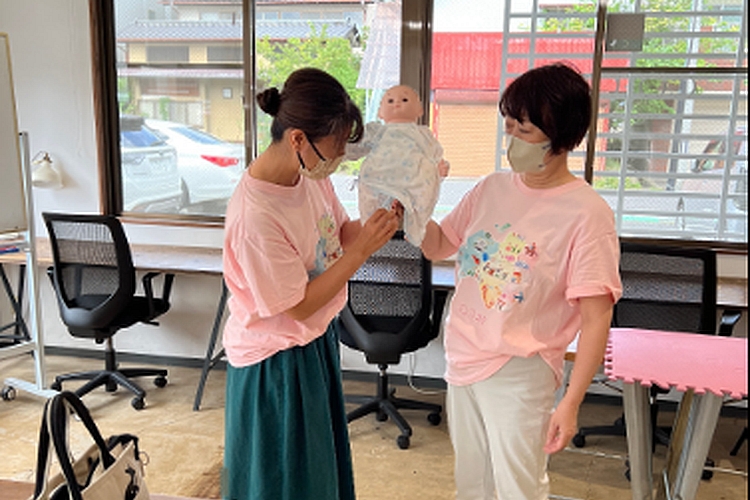

夫婦一緒に学習

遠方からの参加も

看護師によるレクチャー

お世話の仕方も体験

■活動の成果は?

「妊娠中に地域と繋がる場」を作ることを目的として座談会を実施しました。

まだまだ妊娠中は「出産がゴール」と捉えられ、その後の子育てに備える時間とはなっていないかもしれませんが、「妊娠中が大切」というメッセージは十分に届けられたと感じています。講座ではZOOMも使用し、会津若松市や福島市など遠方からの参加もありました。

今回は、助成金を人件費として活用することができました。その結果、子育て経験が豊富な保育士、看護師、助産師といった専門家から直接学ぶ機会を提供することができました。このような交流の場は、1回だけでは意味がありません。継続して実施することが重要です。しかし、ボランティアだけではなかなか続けることが難しく、その点が課題でした。助成金をいただいたことで、より質の高い講座を継続して行うことが可能になりました。

妊婦体験の様子

沐浴の仕方を実践

講座前にZOOMで応答

テレビ取材の様子

団体からのコメント

前述の通り、継続が重要だと考えています。現在、物件を借りて常設の場を作る準備を進めています。

これまで6回にわたりイベントを実施したことで、実際に妊婦さんから話を聞く機会を得られ、より深いニーズを把握することができました。課題としては引き続き資金面がありますが、事業化に向けて一歩前進することができたと感じています。

物件を借りるにあたり、融資を申し込んでいます。事業化し、返済を進めていかなければならないため、不安もありますが、これを乗り越えて実現させたいと思っています。

郡山市桑野に物件を借り、「6次化カフェ」という名前で常設店舗を運営する予定です。この店舗では、子育てを軸に、地域の農産物や加工品の販売も行いたいと考えています。

妊娠中から地域と繋がる場を作りながら、事業化し継続できる形を構築していきます。

活動成果レポート No.07

助成団体合同会社 ミライズ

所在地:新潟県新発田市

プロジェクト名:空き店舗再生事業

活動成果レポートPDF版はこちらPDF版

■地域の課題

新潟県にある月岡温泉は、2014年に開湯100年を迎えました。従来はバブル期の団体旅行やツアーを主力とした温泉街で、温泉地全体よりも各旅館が個別に発展してきた街でした。しかし、時代の変化とともに団体やツアー客が減少し、グループや個人客が主な客層に変わっていく中で、地域全体がその変化についていけませんでした。その結果、温泉街自体が廃れ、空き店舗が目立つようになり、気がつけば魅力を失った温泉街になってしまっていました。

■当団体の紹介

廃業店舗が増加する状況に対し、地域全体を活性化するため「歩いて楽しい温泉街」を目指して活動。地域に点在する空き店舗などを飲食店や土産店としてリノベーションし、温泉街の周遊性を向上させる取り組みを進めています。今後は、新潟のメインコンテンツである“米”をテーマにしたショップをオープンし、観光客に新潟県産米をPRしていきます。

プロジェクトの概要

■背景・目的は?

このままでは地域として衰退していくだけだと考え、開湯100年をきっかけに温泉街全体でお客様に楽しんでもらえる街づくりを目指し、戦略を大幅に変更しました。その中で、公共性の高い部分については行政や観光協会が対応できますが、民間の店舗や空き地の再生については民間が主体となって実施する必要があります。そのため、月岡温泉内の旅館の若手経営者が出資し、温泉街の空き店舗や空き地を借りて、まったく新しい店舗にリノベーションを行い、街全体の魅力を向上させる取り組みを進めています。

しかし、コロナウイルスの拡大に伴う観光客の激減により売上が急低下しました。通常期であれば、年間を通じて次店舗オープンのためのイニシャルコストを年間利益から確保できていましたが、2020年、2021年とコロナの影響が続き、財務状況が通常期よりも悪化しています。それでも、アフターコロナを見越し、1年に1店舗の再生スピードを落としたくないと考えています。そのため、イニシャルコストを確保して事業を継続していきたいと考えています。

■具体的な活動は?

●2022年12月改装工事実施

商店街の中心にあり、2021年まで営業していたお寿司屋さんの店舗が営業を終了し、空き店舗となっていました。その店舗を賃貸で借り受け、建物を活かしながらファサードや内装をリノベーションし、新たな店舗として生まれ変わらせました。

コンテンツは新潟の特産品であるお米をフューチャーして、「米」をテーマにしたお店としています。具体的には、米を使ったスイーツや商品、お米の産地違いを食べ比べできるイートインの試食コーナーなどを設け、観光客に向けて新潟のお米のPRを行っています。

オープン後には多くのメディアに取り上げられ、新潟県内の民放4局や各種雑誌の取材を受けています。

空き店舗だったお寿司屋さん

リノベーション後の店舗

「米」をテーマにした店舗演出

集客にも貢献

■活動の成果は?

商店街に観光客が回遊することで、私たち以外の店舗にも回遊効果が出ています。

また、取り組みに賛同してくれる民家や既存商店が自己資金で外装ファサードを改善したり、町並みに合う業態へと変化したりする動きも見られています。この動きに合わせて、民間組織で資金を出し合い町並み整備のための基金を創設し、趣旨に合う申請者に補助を出す仕組みを実施しています。

販売スタッフについては基本的に全員地元採用としており、地域の雇用創出にも貢献しています。

コロナの影響で旅行客が激減し、ミライズの売上も大幅に落ち込んで新規出店が難しい状況にありました。しかし、本助成金のおかげで新規出店のイニシャルコストを確保する目途が立ち、予定通り店舗をオープンすることができました。

また、本助成金に認定されたこと自体が当活動の評価として受け止められ、他地域からの参考事例として視察を多数受ける現状にもつながっています。

「米」を使って商品開発

商品の魅力を追求

好評のスイーツ

キャラクターグッズも多彩

団体からのコメント

温泉街全体から空き店舗や空き家がなくなるまで、活動を継続していく予定です。

この度オープンさせたお店については、建物の破損や家主との賃貸契約の解消がない限り、数年以上にわたって継続する計画です。

一方で、販売スタッフの人手不足が顕在化しています。現状では各店舗の定休日を増やして対応していますが、その分売上が減少し、次年度の出店計画に支障をきたす可能性があります。

今後、販売スタッフを確保し、温泉街内の空き家や空き地、空き店舗がなくなるまで活動を継続することで、温泉街の地域活性化をさらに進めていきたいと考えています。

お申し込み・お問い合わせ先

東北電力株式会社 ソーシャルコミュニケーション部門 地域共生ユニット

〒980-8550 仙台市青葉区本町1丁目7番1号

TEL:022-799-6061

受付時間:平日 9:00~17:00(12:00~13:00を除く)

ホームページ:https://www.tohoku-epco.co.jp/sprogram/

個人情報等の取扱について

- ●本制度において取得する個人情報は、本制度に関する選定作業、選定結果の通知、本制度に係る諸連絡、地域づくりに関する当社からのご案内(当社の地域づくり支援制度「まちづくり元気塾®」に関するご連絡等)、広報活動に限定して使用します。

- ●助成団体名およびその活動に関する情報を、広報誌や広報活動のため公開することがあります。

- ●本制度が取得する個人情報、団体の活動に関する情報等は、東北電力が委託し選定作業に携わる審査機関および審査員に提供します。

団体からのコメント

テストスタートとして基盤の構築を目指し、本プロジェクトを実施しました。今後は以下の5点を目標に活動を進め、仙台市を中心に、他県でも関心を持ってもらえるような民間による産前子育て支援のモデルとなるよう努めていきたいと考えています。

本プロジェクトは、出産を控えたママやそのご家族に無料でプレゼントを行い、協賛者からの応援品と協賛金により運営する形をとっているため、財務面には課題があります。

また、配布する個数を増やすためには、協賛品の保管場所や人員の確保が必要になると考えています。

上記の課題を踏まえ、プロジェクトを安定的で充実したものにするためには、以下の取り組みが必要と考えています。

これらの目標を達成することで、子育て支援をより良いものにし、地域や企業が「つながる」まぁるい子育て支援の実現を目指してまいります。